从明代的一粒沙到今日的金融岛

“下一站——心岛。”

每次坐9号线,即便在打工人的通勤时间,听到这个站名都会心里一咯噔:心岛是个什么岛?相信很多人(不管是“老成都”还是“新成都”)都不知道。大家望文生义,发挥想象:“妈耶,这也太文艺了吧……”“内心被这个站名小鹿乱撞了一下的赶脚。”“一听就属于热恋的人!”

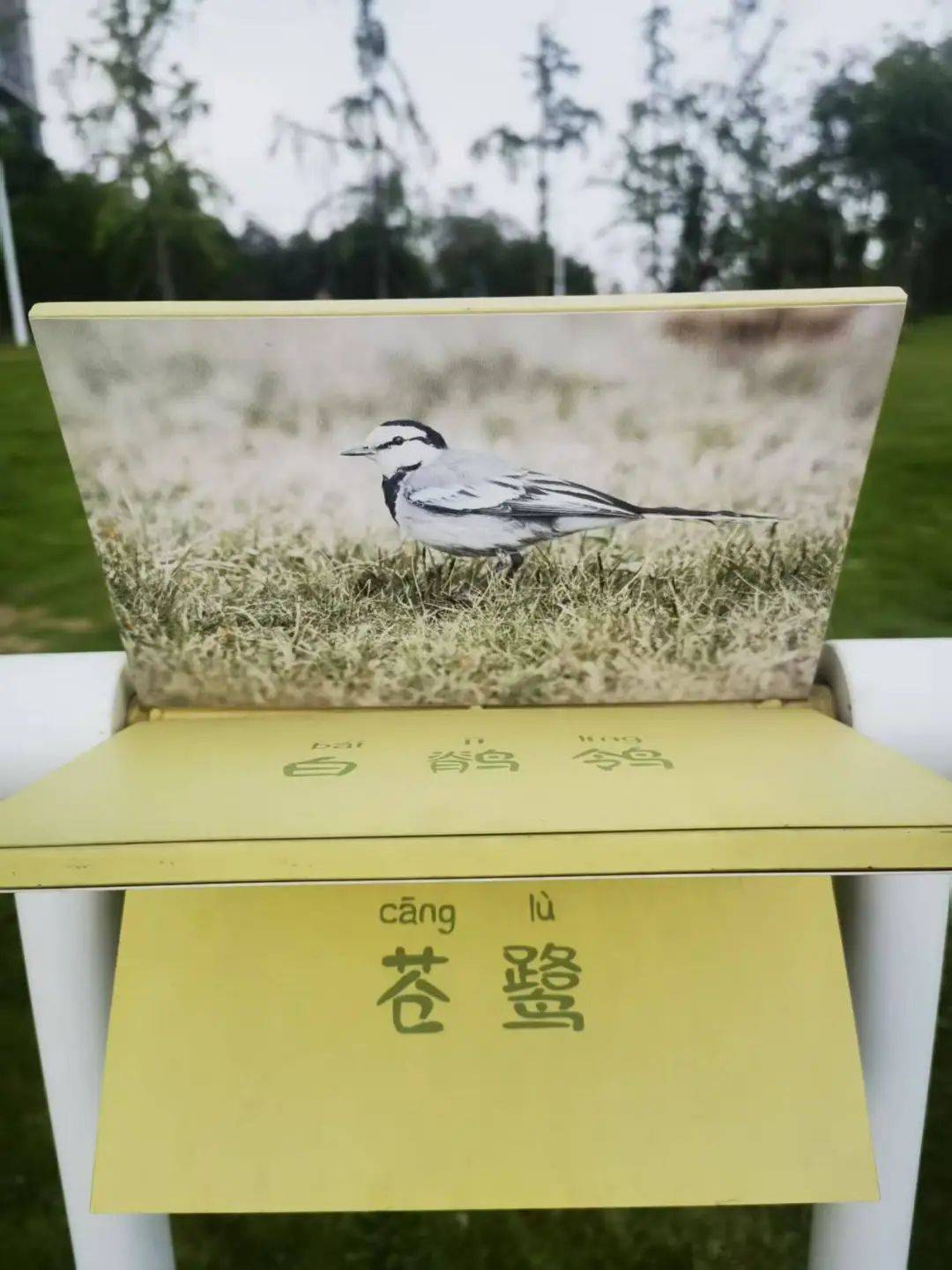

我倒没有往这方面想,作为一个地理控,只是觉得,在成都这种平原城市,“坝”很多,“岛”似乎很稀缺。要知道,地铁站是不会随便命名的。既然叫“岛”,一定有“四面环水,长期出露水面的陆地”。

可一提到“四面环水,长期出露水面的陆地”,脑里就闪现鼓浪屿、崇明岛、橘子洲等,它们都存于在浩瀚的大江大海中。锦江市区段平均宽度仅85米,也有岛?于是打开地图、放大,发现地铁心岛站对面,还真有一个心型的岛屿,通过三座桥与对岸相连。岛屿西岸(科华南路与锦悦东路相交处),形成了一个近90°的湾。

看来不仅有岛,还有“湾区”。在成都,不允许有我没登陆过的好去处,必须去探访一番。

·心岛的地理位置

展开全文

与观鸟者的缘分

一出心岛地铁站,就被陌生住了——一栋“土豪金大楼”赫然矗立,楼下有两个男子说着粤语。熟悉的城市,新鲜的体验,挺奇妙的。离地铁站最近的桥正在封闭维修,于是沿“湾区”向南骑行,至绕城高速入口附近上桥登岛。

·地铁站口出来就是这个楼,往东走几百米就是心岛大桥

整个岛屿面积600亩,自然滩涂区400亩。岛上建筑包括复地金融岛写字楼、住宅楼,以及一条长2.3km的环岛路。江堤边是绿地,对岸是锦江绿道,环球中心如远山淡影,科华南路的车流被屏蔽了,安静得像一片幻景。看到环岛路路牌时,下意识地哼起了:鼓浪屿四周海茫茫,海水扬起波浪……

·环岛路,岛上有公交车运行

搞错了,重来!这里是成都,心岛。有必要了解下它的前世今生。于是,我仔细考证了一下心岛名称的起源。

在一份2015年的成都市水务局关于锦江(金融岛段)江心滩整治工程的文件中,称该区域为“金融岛段江心滩”。《华西都市报》2016年报道《成都城市农夫 锦江河心岛上垦荒》,全文使用“河心小岛”“江心洲”等词。说明,在至早在十年前,心岛尚无正式命名。

·从岛上看锦江

2017年,在复地金融岛的营销材料中出现了“心形岛屿”宣传语,但并未直接称“心岛”。2018年,成都观鸟会在年报中提及“民间观鸟者称该岛为心岛”。此为关键节点。年底,成都地铁9号线站点命名公示文件首次出现了“心岛站”,并附说明:“本站邻近锦江金融岛段江心洲,因形似心形,民间渐称‘心岛’,故采用此名”。

地图软件立即跟进,2019年,百度、高德地图相继收录“心岛”地名。2020年,成都市民政局《地名录》增补条目将“心岛”列为“非行政区划自然地理名称”。至此,一个新的正式地名诞生。

原来,心岛这个名字,是由一群观鸟者命名的,真是缘分不浅。

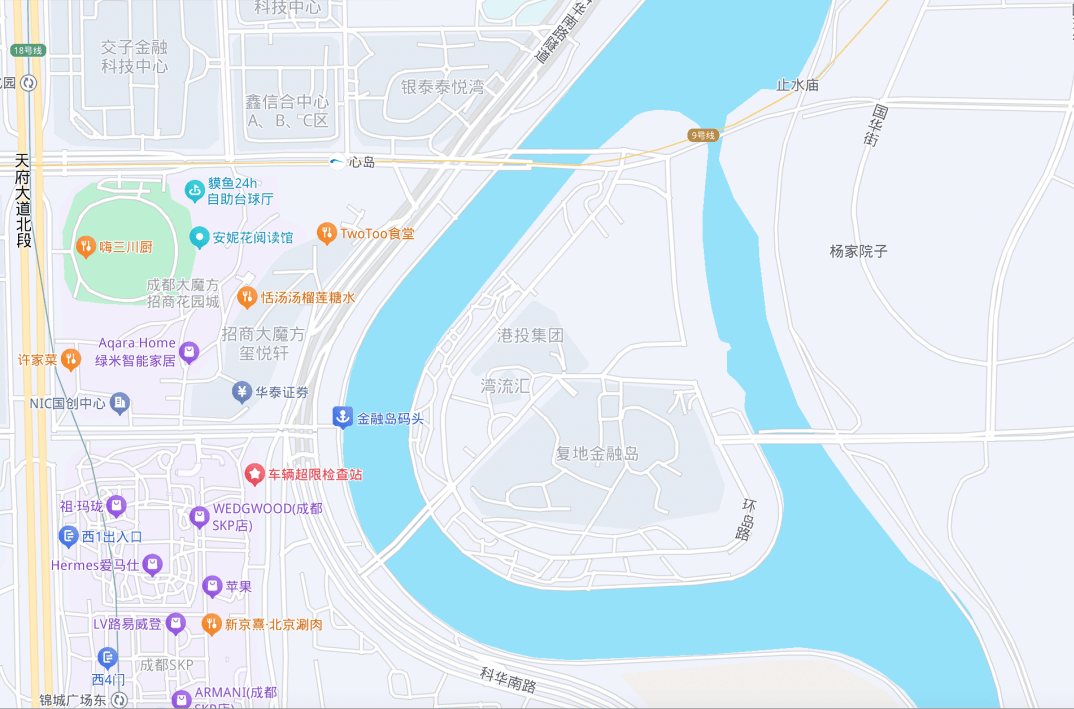

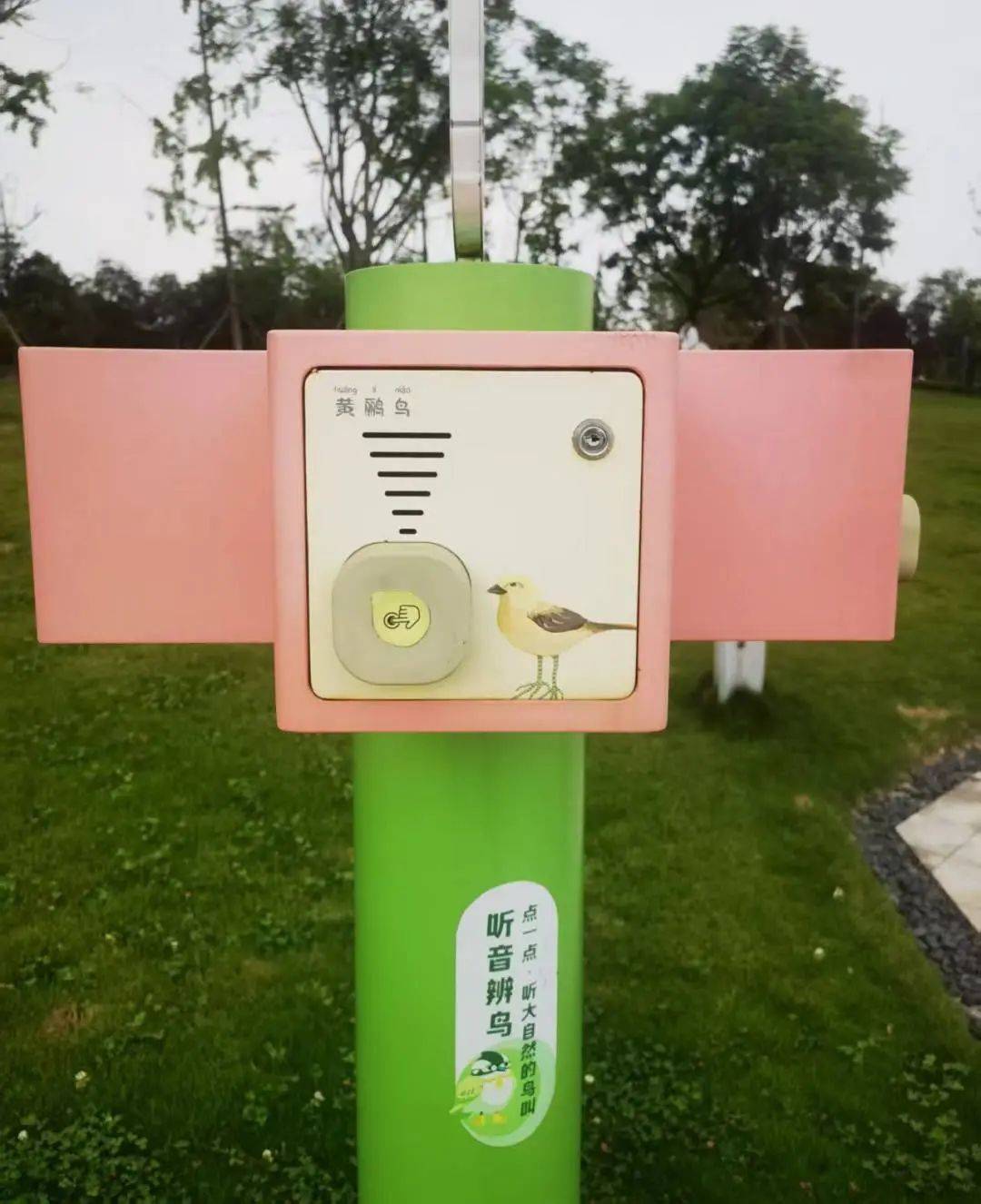

岛上还有一个“红领巾号”观鸟岛。设立了各种观鸟科普设施,比如鸟类的图文介绍、人工鸟窝、树屋、声音辨析装置(按按钮可发出不同鸟类的叫声)等。站在岛上,可以看到滩涂中聚集了数十只鸟。用手机拍一张,发给“多识鸟兽草木之名”的朋友辨认,他回复:“灰的是苍鹭、白的是小白鹭,还有池鹭。”

话说这个“红领巾号”观鸟岛也是一桩美谈。据说观鸟岛本不在规划之内,它的落地,源自成都一位小学生的暑假作业。2020年暑假,成都高新区锦晖小学布置了一份暑假作业——深入社区开展调查研究,形成有社会现实意义的提案。

就读于该校五年级的鲁予多同学提交了一份《关于打造成都高新区“鸟岛”的提案》。鲁予多建议:在高新区的江滩公园外面,打造一个“鸟岛”。在岛上植树,给鸟类制造筑巢繁殖条件;鸟岛四周开辟成滩涂,供越冬的水鸟和鹭鸟栖息;还要在岛上安装人工鸟巢,为鸟提供繁殖场所等。

在后期举行的“公园城市与野生动植物保护青少年论坛”上,鲁予多的提案得到通过,意味着建设“鸟岛”的想法,从提案走向了现实,最终落地到心岛。难怪,在观鸟岛的科普角,还有锦晖小学同学的语音讲解,扫二维码就可以收听。

·心岛上的观鸟科普装置

心岛周边常见鸟类超过30种。为什么有这么多鸟类?原因很简单:食物充足。成都市环科院联合成都观鸟会发布的《成都金融岛生态系统本底调查(2021)》,记录到87种昆虫,蜉蝣目占比18%(这些都是鸟儿的美食),物种丰富度比相邻陆地高23%。甚至有特有种记录:成都斑翅蝗、心岛摇蚊(2022年新描述物种)。

根据能量流动模型(简单说,就是谁吃了谁,能量怎么传递)测算,心岛周水域摇蚊幼虫密度达到每平方米3800条,可稳定支撑86-93只苍鹭的生存需求。实际上,心岛周边一共观测到87苍鹭。很好奇,为什么在市中心(比如九眼桥)少见苍鹭,而心岛却有这么多?

苍鹭并非极度稀有的鸟类,但其生态需求使其在市中心罕见。心岛能聚集数十只苍鹭,这恰是城市自然修复的典型案例。

小小的岛屿,

也是见过「大世面」的

继续做一个“好奇宝宝”:心岛是从来就有的吗?

四川省地质工程勘察院在《锦江(金融岛段)河床演变分析》指出:“该江心洲为典型冲积型滩涂,由粉砂质黏土与中细砂互层构成,未发现人工填筑痕迹,洲体东侧保留完整河漫滩沉积序列。”意即,心岛是由泥沙冲击而成天然岛屿。

·从心岛上眺望环球中心

该勘察院2017年对心岛的钻探显示,岛体底部最老沉积层(深度5.8米处)光释光(Optically Stimulated Luminescence,一种用于确定沉积物最后一次暴露于阳光的时间的技术,广泛应用于地质学和考古学领域)测年为:公元1420±30年,即明代永乐年间。顶部(0.5米深)现代耕作层碳十四测年为 1950年代(与建国初期垦荒记录吻合)。

《成都平原历史洪水沉积记录》表明,锦江自然沉积速率,明代至清代(1420-1911)为1.2-2.1 cm/年;民国至2000年为0.8-1.5 cm/年。若按平均速率1.5 cm/年计算,形成5.3米自然沉积层需约350年。

也就是说,心岛发育于600年前的明代,历经350年的活跃沉积期形成岛屿主体。1983年锦江下游永安水闸建成后沉积基本停止(水闸改变了河流的“运沙节奏”)。2005年实施了河道整治与护岸工程,逐渐划定了现今的轮廓。

·岛上的雕塑

现在,心岛是一个风景宜人的“金融岛”,那么在正名之前,岛上有哪些人类活动痕迹?

据可查资料显示,心岛的“史前时代”——在它被观鸟者命名前,只是锦江上一个长满野和蔬菜的沙洲。上世纪50年代的人民公社时期,该岛被划入桂溪公社五大队作为季节性农用地,主要种油菜、红薯,以其他蔬菜。三线建设时期,这里作为临时堆放建材(砂石、木材)的基地。

·岛上的果树

1981年,锦江遭遇了20世纪最严重的一次洪水。心岛作为防汛物资中转站使用。当时岛上没有桥,靠人工木船摆渡运送物资,累计堆放沙袋5.2万条,冲锋舟8艘。因水位上涨过快,该中转站在启用36小时后被迫撤离。洪水退去后,岛上种的菜全毁了,但意外的是冲积出更多可耕地。

曾经沧海难为水,锦江中这个看似不起眼的小岛,也是经历过惊涛骇浪,见过大世面的。

·心岛旁即是锦江绿道,著名的小白楼就在眼前

后来,心岛成为了市民开荒南野际的“都市农田”。岛上至少有20多个都市农夫。2015年,市民老周在岛上开垦了7亩地,种了6亩油菜,收获了3000多斤菜籽;“种菜上瘾”的吴姐,每周要卖近200斤菜。

再后来,就是今天的模样了。

岛上的核心区,高楼密集,幕墙耀眼,压迫感十足,有置身香港的错觉。这类建筑群,长在锦江的水文飞地上,确实会让人产生一种眩晕感——仿佛把中环的摩天楼压缩进了一个微型沙盘。

当然,心岛的自然环境抵消了部分压迫感。或许,金融岛写字楼里的人,下班后会准时出现在岛尾的观鸟点,用望远镜追踪苍鹭。看它半小时不动如山,忽又闪电般腾空出击,比看报表爽多了。

心岛,满足了平原上的人,对大江大海的想象;似乎也可以让人在樊笼与自然间拉起一道屏障。落日余晖中,望着对岸的高楼,我突然想起海上钢琴师,体会到一种“1900式”的忧郁:既渴望上岸,又恐惧密集。

·余晖洒在岛上

评论